Цунами в Японии. Техногенные катастрофы.

Автор: Андрей Кириллов

По материалам сайта: ЯПОНИЯ - Страна Землетрясений

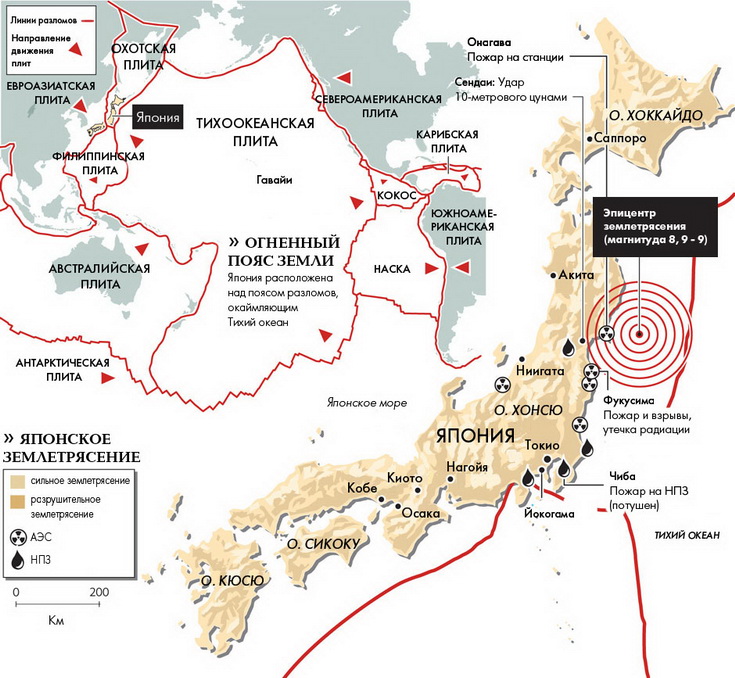

Пятый день мир обсуждает землетрясение в Японии, вызванные им цунами и техногенные катастрофы. По состоянию на 15 марта, число жертв и пропавших без вести превысило 10 000 человек. Землетрясение с наибольшей силой проявилось на северо-востоке Хонсю, самого крупного и населённого острова страны, но подземные толчки и разрушения имели место почти по всей стране.

Напоминаем суть и хронику событий.

10 марта 2011 года произошло довольно сильное землетрясение с эпицентром у тихоокеанского побережья северо-восточной части Хонсю, в 400 км к северо-востоку от Токио. Как оказалось, это было лишь «подготовкой».

На следующий день, 11 марта, из того же очага ударило уже на порядок мощнее. Было разрушено множество домов и дорог; цунами, обрушившиеся на японские тихоокеанские берега, буквально смыли несколько населённых пунктов; на северо-востоке страны, в префектуре Фукусима, произошёл взрыв на АЭС, а уже недалеко от Токио, в Тибе, загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Столь сильного землетрясения Япония не знала за всю историю, во всяком случае, с тех пор, как ведутся наблюдения.

11-14 марта продолжались повторные толчки, так называемые афтершоки (от англ. aftershock – «после удара»). И, хотя их сила уже существенно меньше, что будет дальше, предсказать трудно. Кроме того, неблагоприятно развивается ситуация на повреждённой АЭС в Фукусиме, началось радиационное заражение территории. А людские и экономические потери Японии – самые большие со времён Второй мировой войны: ущерб от землетрясения японские аналитики оценивают в 180 млрд долларов.

Насколько мощным было землетрясение, в чём его причина, почему оно повлекло столь тяжёлые последствия и чего ждать дальше? Об этом 14 марта 2011 года говорили в РИА «Новости» на круглом столе на тему: «Землетрясение и цунами в Японии: факты и последствия»:

- Борис Левин – директор Института морской геологии и геофизики ДВО РАН, член-корр. РАН, доктор физико-математических наук;

- Алексей Завьялов – заведующий лабораторией континентальной сейсмичности и прогноза сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук;

- Питер Колтерманн – заведующий лабораторией оценки природных рисков в береговой зоне географического факультета МГУ, эксперт по цунами Океанографической комиссии ЮНЕСКО;

- Андрей Лукашов – профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор географических наук;

- Александр Жигалин – заведующий лабораторией сейсмического мониторинга Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, кандидат геолого-минералогических наук.

Что это было?

Очаг, или гипоцентр, землетрясения был на глубине 25 км под морским дном, эпицентр (проекция гипоцентра на поверхность Земли) – в 375 км к северо-востоку от Токио и в нескольких десятках километров от северо-восточного побережья Хонсю.

Магнитуда японского землетрясения 11 марта 2011 года составила 8,9, и, по словам Алексея Завьялова, оно, скорее всего, окажется в первой пятёрке самых сильных землетрясений на Земле с 1900 года, когда начались достаточно регулярные наблюдения. Энергия, «выброшенная» землетрясением, эквивалентна бомбе в 50 мегатонн. Такая магнитуда – «на пределе возможного».

Справка

Кроме того, хотим обратить внимание на некорректность формулировки в СМИ, когда говорят: «магнитуда 8,9 балла». Магнитуда – безразмерная величина, характеризующая энергию землетрясения, а в баллах (до 12) измеряется степень разрушений на поверхности. В данном случае ситуацию несколько смягчило то, что гипоцентр землетрясения был достаточно глубоко; в целом, землетрясения с большей магнитудой имеют, как правило, и более глубокий очаг.

Причина землетрясения – подвижка блоков земной коры друг относительно друга. Она составила, по словам А. Завьялова, всего 17-18 метров, но в данном случае это огромная величина.

Япония находится на стыке Евроазиатского блока литосферы и Тихоокеанской плиты, и катастрофу вызвало их взаимное смещение с образованием разрыва земной коры. Как предполагается, разрыв идёт на 500-600 км в длину вдоль береговой полосы Японии.

После основного удара 11 марта было зафиксировано около 400 повторных толчков. Судя по их характеру и силе, разгрузка напряжения в земной коре была неполной, и потому нельзя исключать повторения мощного толчка, хотя и, скорее всего, слабее, чем 11 марта. Землетрясение вызвало мощное цунами – до 10 метров.

Справка

Цунами – волна, возникающая над подводным очагом землетрясения. Это японское слово, давно ставшее международным термином, буквально переводится как «высокая волна в гавани».

Вода практически не сжимается, поэтому подводный удар в земной коре создаёт провал или горб (как в данном случае) на поверхности воды, распространяющийся на большие расстояния. Цунами – волна, принципиально отличающаяся от более понятных и привычных ветровых волн. Её длина порядка сотен километров, на два порядка больше глубины океана, и потому она проходит большие расстояния, не теряя энергии и разрушительной силы. Волна идёт со скоростью 700-800 км/ч, или около 200 м/с. В открытом море её практически не видно, и там она не опасна, но на мелководье она «вырастает» до нескольких или даже нескольких десятков метров и со скоростью около 70 км/час обрушивается на берег.

Япония, по понятным причинам, стала первой в мире страной, где существует развитая система предупреждения о приближающемся цунами, возникшая уже 80 лет назад. Чуть позже аналогичная система появилась в США, в России она существует с 1958 года.

К сожалению, система оповещения о цунами полностью отсутствует в Атлантическом и Индийском океане. Это одна из причин, по которой землетрясения и цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии имели столь страшные последствия.

На атлантическом побережье самое известное и мощное цунами связано с Лиссабонским землетрясением 1755 года. Цунами тогда обрушилось почти на всё побережье Северной Атлантики, от Скандинавии до Северной Африки и Антильских островов.

Почему произошли такие разрушения?

Система оповещения о цунами работает благодаря разнице в скоростях сейсмических волн в земной коре – 5 км/с и цунами – 0,2 км/с. В данном случае из-за близости очага землетрясения к побережью службы оповещения смогли сообщить о надвигающейся волне всего за 11-12 минут.

Основные разрушения Японии на данный момент нанесли не столько подземные толчки, сколько «высокие волны в гавани». И здесь кроме природного присутствует и хозяйственный фактор, о чём наиболее подробно говорил А.А. Лукашов, много лет занимающийся инженерной геологией и геоморфологией.

Проблема в том, что жильё и промышленные объекты в Японии по причинам удобства и дешевизны строятся, главным образом, в прибрежной зоне. Только в двух агломерациях – Токио и Осаке (хотя их бедствие коснулось в меньшей степени, чем северные районы побережья) – живёт 40% населения страны.

В то же время средняя частота обрушения цунами высотой 7-20 метров на восточное побережье Японии – каждые 50-100 лет, что при капитальном строительстве уже необходимо принимать в расчёт.

Отдельно отметим проблемы с АЭС в Фукусиме. Повреждения электростанции связаны не с цунами, она достаточно далеко от берега, а непосредственно с землетрясением. И здесь он упомянул ещё два стратегических просчёта, допущенных при строительстве.

Во-первых, север и северо-восток Хонсю находится в 10-балльной зоне с точки зрения сейсмической опасности, что указано во всех справочниках. Такой уровень риска почти исключает капитальное строительство вообще. С подобным отношением, когда соображения краткосрочной выгоды превалируют над стратегической безопасностью, постоянно приходится сталкиваться и в нашей стране. Вероятно, менее привычно слышать, что сходные проблемы есть и в Японии... В последние годы Японию также затронула «мода» строительства на намывных островах. В свете последних событий оправданность этого выглядит тем более сомнительно.

Во-вторых, японские АЭС используют морально устаревшую систему водяного охлаждения реакторов. В связи с этим А.А. Лукашов упомянул об отечественных разработках – НИИ атомных реакторов в Ульяновске предлагает систему охлаждения с использованием лития, более надёжную, но, разумеется, и более дорогую.

Справка

В Японии 21 АЭС. На атомные станции приходится 260 ТВтч, или 24% всей выработки электроэнергии в Японии. Электроэнергии Япония производит примерно столько же, сколько Россия, при этом доля АЭС несколько выше, ГЭС – ниже. Развитие ситуации с реактором в Фукусиме с большой вероятностью нанесёт удар не только по японской энергетике, но ухудшит и без того не блестящее положение и перспективы атомной энергетики в мире

Естественным в этой связи является вопрос: что делается для сейсмоустойчивости у нас, в прилегающих к Японии и других тектонически активных районах? Наши проблемы, как отмечали участники круглого стола, аналогичны, хотя в последние годы проводятся мероприятия по укреплению существующих сооружений, ведётся строительство по более жёстким стандартам.

По данным агентства «Рейтерс»

Примечательно, что система оповещения о цунами и более внимательное отношение к сейсмоустойчивости при строительстве стали развиваться в СССР после землетрясения и 20-метрового цунами, разрушившего в 1952 году город Северокурильск на острове Парамушир в северной части Курильской гряды, на тот момент, по сути, «унаследованный» от японцев.

Можно ли предсказывать и предотвращать такие бедствия?

По словам участников круглого стола, существуют статистика и система наблюдений, позволяющие предполагать высокую вероятность наступления катастрофы в тот или иной промежуток времени – например, до полугода или года.

К сожалению, до точных прогнозов и тем более разгрузки напряжённой зоны техническими средствами ещё очень далеко. Основными средствами остаются грамотное строительство, налаженная система оповещения и эвакуации.

Признаков, указывающих на скорое землетрясение, может быть очень много. Здесь оценки участников круглого стола даже разошлись – от полутора десятков до 400 прогностических признаков. Проблема в том, что ни один из них нельзя назвать достаточно надёжным и «поставить на поток».

Любопытный пример привёл А.Д. Жигалин. За несколько дней до землетрясения в Японии им позвонил житель Иркутской области (также сейсмоопасного района) и пожаловался на головную боль, утверждая, что это происходит с ним только перед сильными землетрясениями.

Как работать с подобной информацией, хотя и она, как видим, может оказаться нужной?

И вопрос, который сейчас задают многие, занимающиеся подобными проблемами, – что вообще сейчас происходит на Земле, не вступаем ли мы в некий период катастроф? Вспомним, как «богат» на них был 2010 год. Есть и долгосрочные оценки нашего времени как особенно «катастрофичного».

Представители науки в данном случае также не спешили с выводами, хотя не отрицали некую «катастрофическую» тенденцию. Рациональные объяснения для неё есть.

Во-первых, свою роль может сыграть усиление солнечной активности, магнитные бури, близкое в этом году положение Луны к Земле. Всё это само по себе – недостаточная причина для мощных землетрясений, но при возникающих напряжениях в земной коре они могут сыграть роль последней соломинки, сломавшей спину верблюду.

Во-вторых, такой «соломинкой» становится и усиливающееся техногенное воздействие на природную среду, вплоть до того, что ранее спокойный район может стать сейсмоопасным вследствие горных выработок или гидротехнических мероприятий.

Было прокомментировано также разошедшееся в СМИ утверждение, что землетрясение в Японии сдвинуло земную ось на 10-15 сантиметров. Как пояснили специалисты из Института физики Земли, земная ось постоянно «гуляет» с амплитудой до десятков метров (!), поэтому смещение, о котором так много говорят, в пределах нормы.

Вместе с тем в долгосрочном плане фиксируется снижение вулканической активности на Земле. Однако любые глобальные прогнозы требуют осторожности, как, например, и концепция глобального потепления. Между специалистами нет согласия во многих основополагающих вопросах.

Так, профессор Лукашов – в рядах противников общепринятой теории тектоники плит. Нет, он не фиксист, но считает, что движутся только океанические плиты, а материковые стоят на месте, являя собой единую с мантией неподвижную структуру. И вместо субдукции имеет место соударение плит.

Плохо мы ещё знаем Землю…

Теги: Цунами в Японии, Техногенные катастрофы, Землетрясение в Японии, Япония, снижение вулканической активности на Земле, глобальные прогнозы, концепция глобального потепления, усиливающееся техногенное воздействие на природную среду, ранее спокойный район , сейсмоопасным вследствие горных выработок, гидротехнических мероприятий, образовательный портал

Как правильно выбрать школу для ребенка?

Индивидуальное консультирование родителей

Опубликовано: 15 марта 2011 года

|